Anzeige

Ein Angebot zum Weiterdenken

Während ein paar Jahren tourte eine künstlerische Installation durch unser Land. Ihr Zweck: Menschen mit dem kolonialen Erbe der Schweiz bekannt zu machen. Es war die Initiative einer einzelnen Person und ihres Gatten. Sie sprach an vielen Orten Menschen an – oder nicht. Was sie erreichte, ist nicht konkret zu messen. Doch dass sich ein Mensch ohne Offizialität oder Expertennimbus an andere Menschen wandte, ist hoch zu schätzen. Ein Zeichen gelebter Zivilgesellschaft.

Sie endete im Sommer 2025, wo sie im Herbst 2020 begonnen hatte: An der Luisenstrasse 20 im Berner Kirchenfeld. Cilgia Rageths Kunstinstallation «Nachdenken über das koloniale Erbe» war in vier Jahren an 50 Orten in allen Sprachregionen der ganzen Schweiz zu sehen. Eine schön gestaltete und reich illustrierte Dokumentation von 237 Seiten hält nun die Entstehung, den Parcours und teilweise die Wirkung dieser Parforceleistung fest.

Partizipation und keine Belehrung

Zwei Dinge unterscheiden die Kunstinstallation von den meisten Referaten, Artikeln, Büchern, Ausstellungen, die seit etwa 2000 zur kolonialen Verstrickung der Schweiz erarbeitet worden sind: Die Installation ist partizipativ. Und sie belehrt nicht.

Partizipativ heisst: Wer sich mit dem kolonialen Erbe unseres Landes befasst, wird Teil des Nachdenkens darüber. Was habe ich gewusst? Was wusste ich nicht und weshalb? Wozu regen mich die neuen Informationen oder Ahnungen an? Was tue ich nun damit?

Die Installation macht klare Aussagen. Sie weist auf Geschehenes hin, sie lässt in uns Weiteres hochkommen. Doch sie urteilt nicht. Sie überlässt es uns, uns zu schämen oder zu wundern oder uns in Ablehnung zu versteigen.

In meinem Fall führte dies zu den folgenden Sätzen: «Mein 1967 gestorbener Grossvater, Arzt, war mit anderen zusammen Eigentümer einer Teeplantage im früheren Deutsch-Südost-Afrika (Tanganjika). 1945/1946 fuhr er dorthin, um geschäftlich zum Rechten zu sehen. Cilgia Rageths Ausstellung fordert mich heraus: War Grossvater ein Kolonialist? Und was ist ein Kolonialist?»

Die Frage ist gesät, sie dreht sich von selbst im Kopf. Das gilt für alle Aspekte dessen, was Kolonialismus war und noch ist. Mit jedem Gedankenfetzen, der noch nicht eingeordnet werden kann, wird die Grenze zwischen Kolonialismus und Rassismus durchlässiger, wachsen beide Begriffe ineinander. Nachdenken über das koloniale Erbe weitet sich zum Nachdenken über das rassistische Erbe und zum Nachdenken über den alltäglichen Rassismus, über den weiterhin praktizierten Kolonialismus.

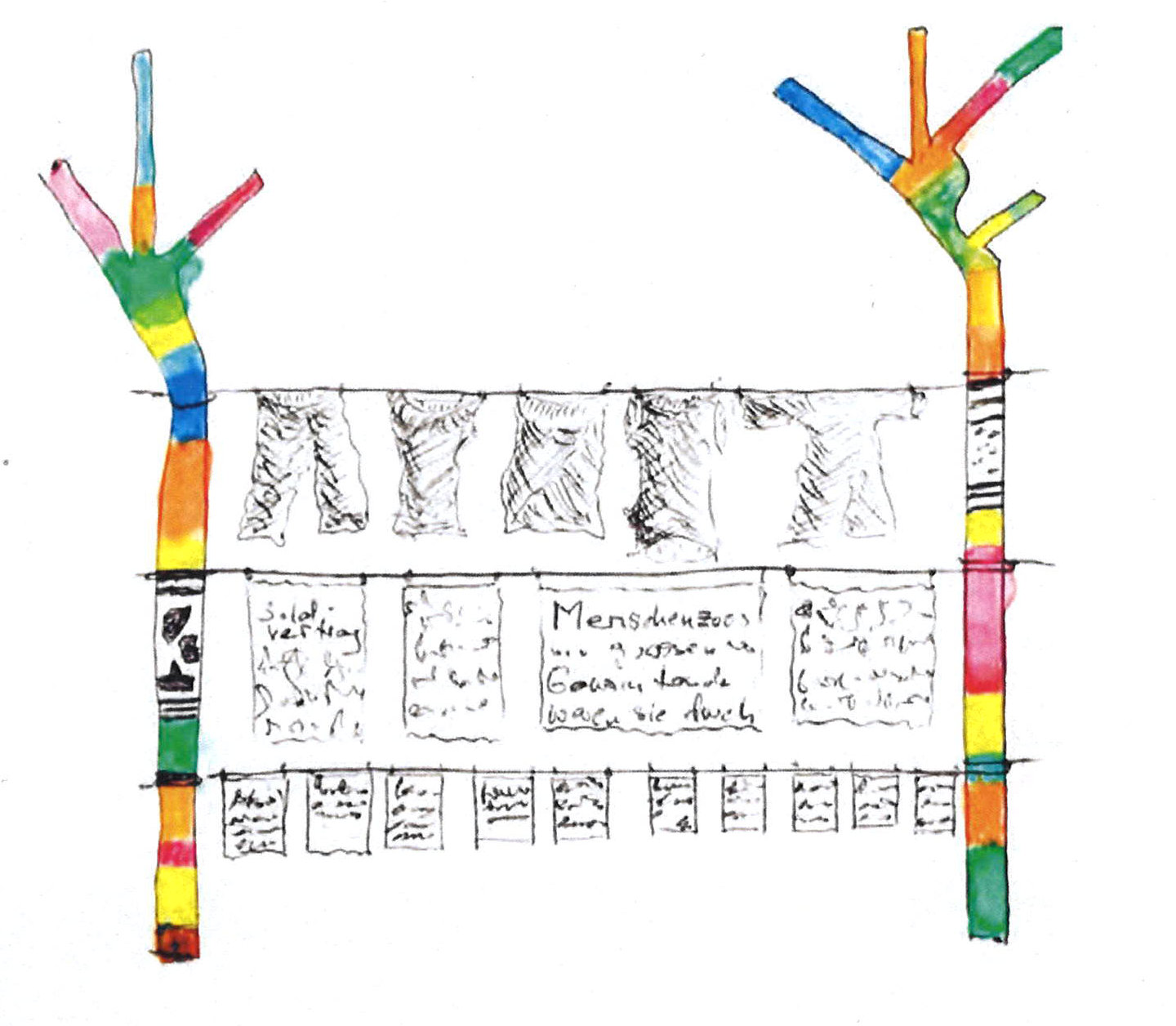

Das Prinzip der Installation von Cilgia Rageth. zvg

Das Prinzip der Installation von Cilgia Rageth. zvg

Was ist Rassismus?

Die bisher einzige Definition von Rassismus hat der französische Anthropologe Claude Lévi-Strauss (1908−2009) im Jahr 1988 formuliert als «eine präzise Doktrin, die man in vier Punkten resümieren kann.

- Erstens: Es existiert eine Korrelation zwischen dem genetischen Erbe einerseits und den intellektuellen Fähigkeiten sowie den moralischen Anlagen anderseits.

- Zweitens: Dieses Erbe, von dem jene Fähigkeiten und Anlagen abhängen, haben alle Mitglieder bestimmter menschlicher Gruppen miteinander gemein.

- Drittens: Diese Gruppierungen werden ‹Rassen› genannt und können hierarchisiert werden gemäss ihrem genetischen Erbe.

- Viertens: Diese Differenzen ermächtigen die sogenannt überlegenen ‹Rassen›, die anderen zu beherrschen, auszubeuten und eventuell zu vernichten.»

Danach entspringt Rassismus der in allen Kulturen angelegten Tendenz, die «Anderen» abzuwerten. Mit der Hautfarbe hat Rassismus nichts zu tun.

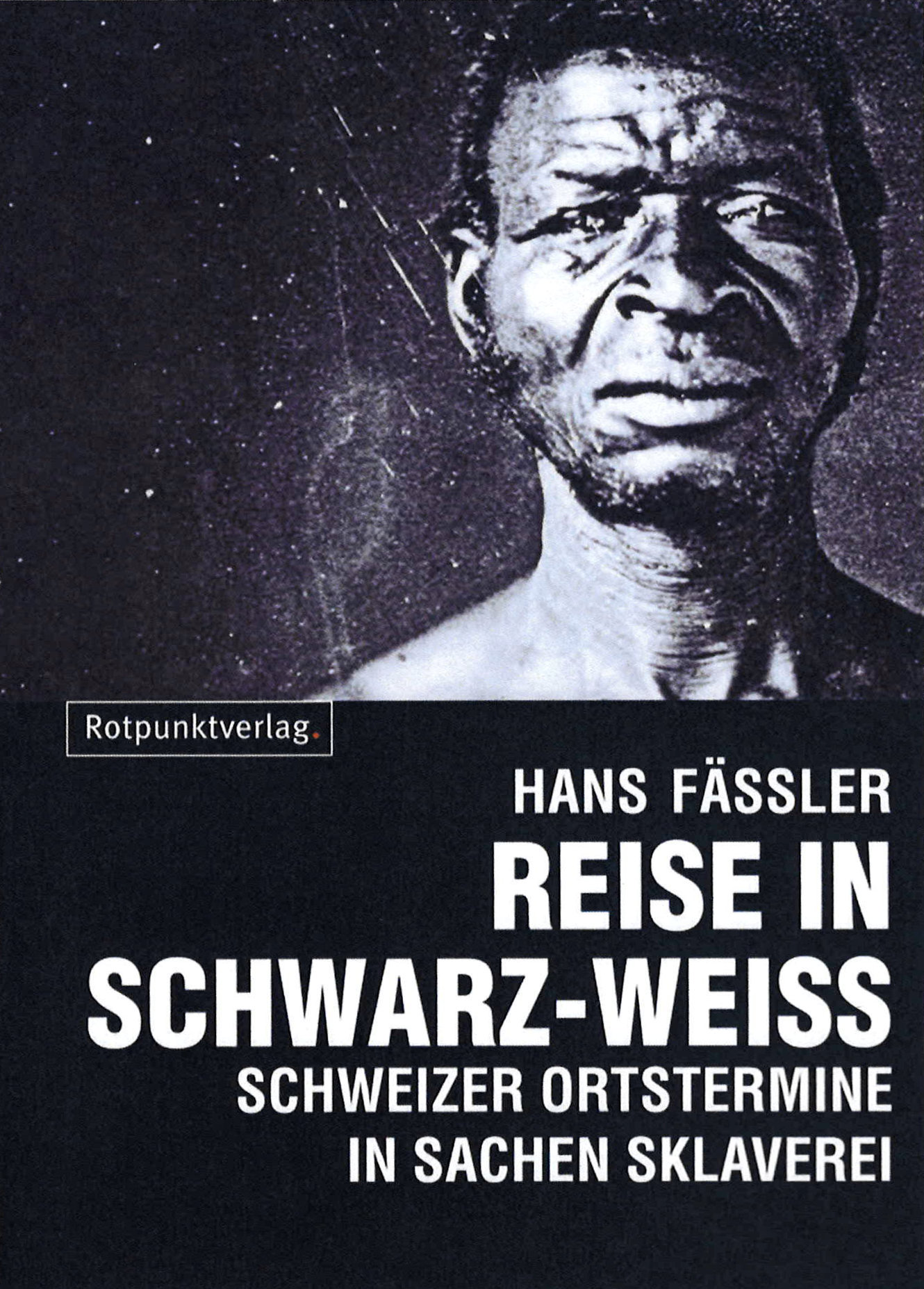

Eines der ersten Bücher zur kolonialen Verstrickung der Schweiz, erschienen 2004. zvg

Eines der ersten Bücher zur kolonialen Verstrickung der Schweiz, erschienen 2004. zvg

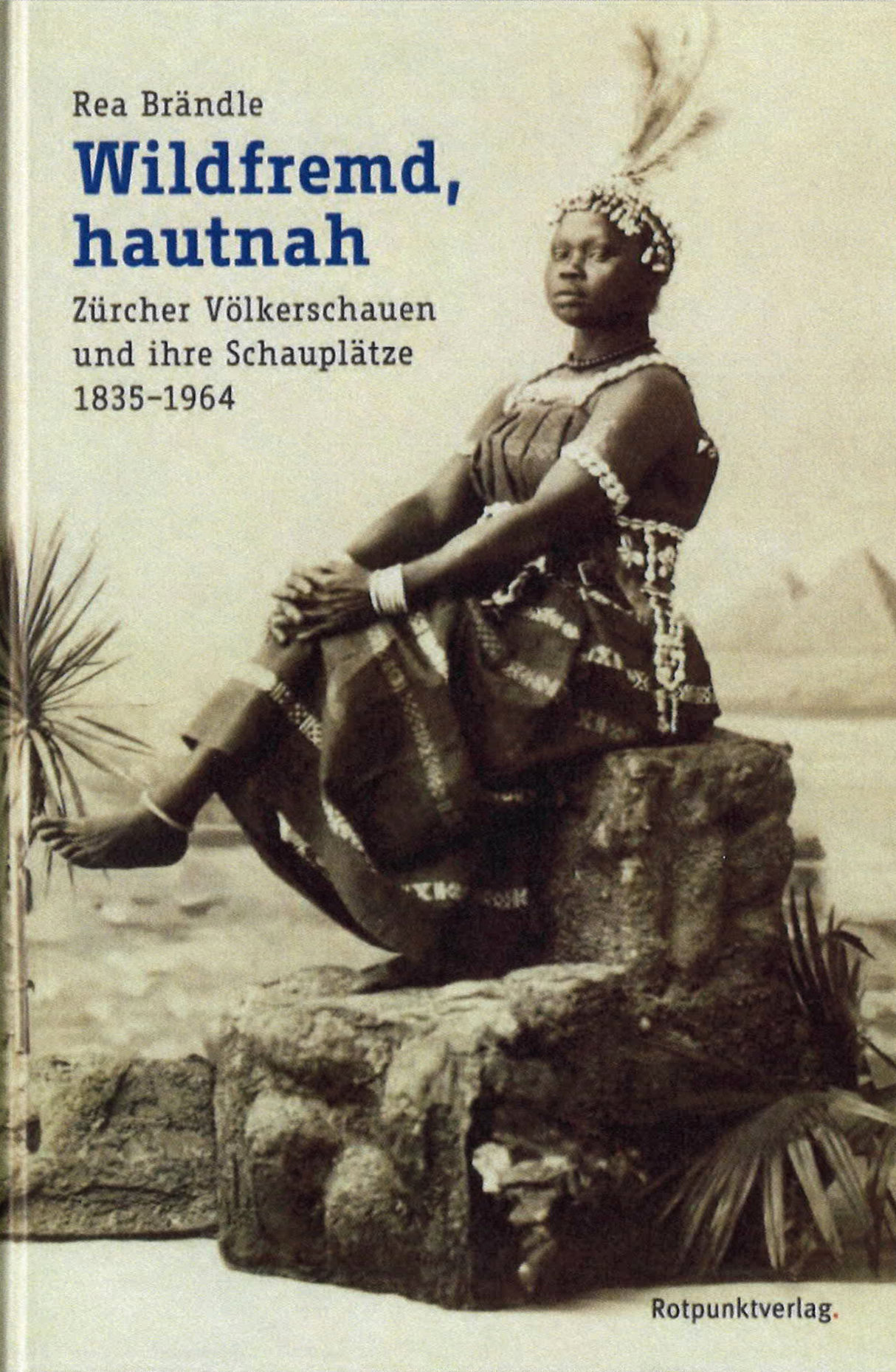

Ein zweites Buch zu einem anderen kolonialistischen Thema, erschienen 2013. zvg

Ein zweites Buch zu einem anderen kolonialistischen Thema, erschienen 2013. zvg

Das weisse Denken

Vor kurzem ist in Bernischen Historischen Museum eine Ausstellung zu Ende gegangen, in deren Zentrum das im Schulhaus Wylergut entfernte «Illustrierte Wandalphabet» stand, ein Kunstwerk der Berner Künstler Eugen Jordi und Emil Zbinden, von dem drei Tafeln heute «rassistisch gelesen» werden können und das deshalb weg musste. Nicht wenige Menschen verstanden die Beseitigung des Werks gerade unter dem Zeichen des Anti-Rassismus nicht und argumentierten dagegen. Christoph Marti, ehemaliger Musiklehrer am Gymnasium Neufeld, schrieb:

«Wir alle haben eine koloniale, rassistische, durch Sklavenarbeit profitable Vergangenheit. Viele schämen sich dafür. Doch letztlich können wir uns dafür nicht freisprechen. Doch indem wir das Wandbild als ein Zeugnis oder ein Lehrbeispiel entfernen, ändern wir nichts an der Geschichte und der Gegenwart von Rassismus und Kolonialismus. Gerade auch in Bern.

Dabei haben wir es in der Hand. Wir können darauf bestehen, dass zum Beispiel die Bestandteile unserer iPhones und diese selbst in menschenwürdigen Verhältnissen gefertigt werden, dass für T-Shirts, Kaffee und Bananen angemessene Preise bezahlt werden. Wie können andernfalls solche Produkte boykottieren. Sind wir nicht dazu bereit, wirken (An-)Klagen über vergangenes, nicht mehr gut-zu-machendes, beschämendes Tun des ‹Weissen Mannes› – bei aller Berechtigung und Notwendigkeit – zynisch. Unsere heutigen Kolonien liegen im globalen Süden; es sind die Plantagen und Fabriken der Dritten Welt. Im Rahmen florierender Konzerne gibt es Kinderarbeit und Verarmung. Wer behauptet, daran lasse sich nichts ändern, denn die korrupten Verhältnisse in Entwicklungsländern verunmöglichten nachhaltige Verbesserungen, bezeugt eine bleibende rassistische Haltung.»

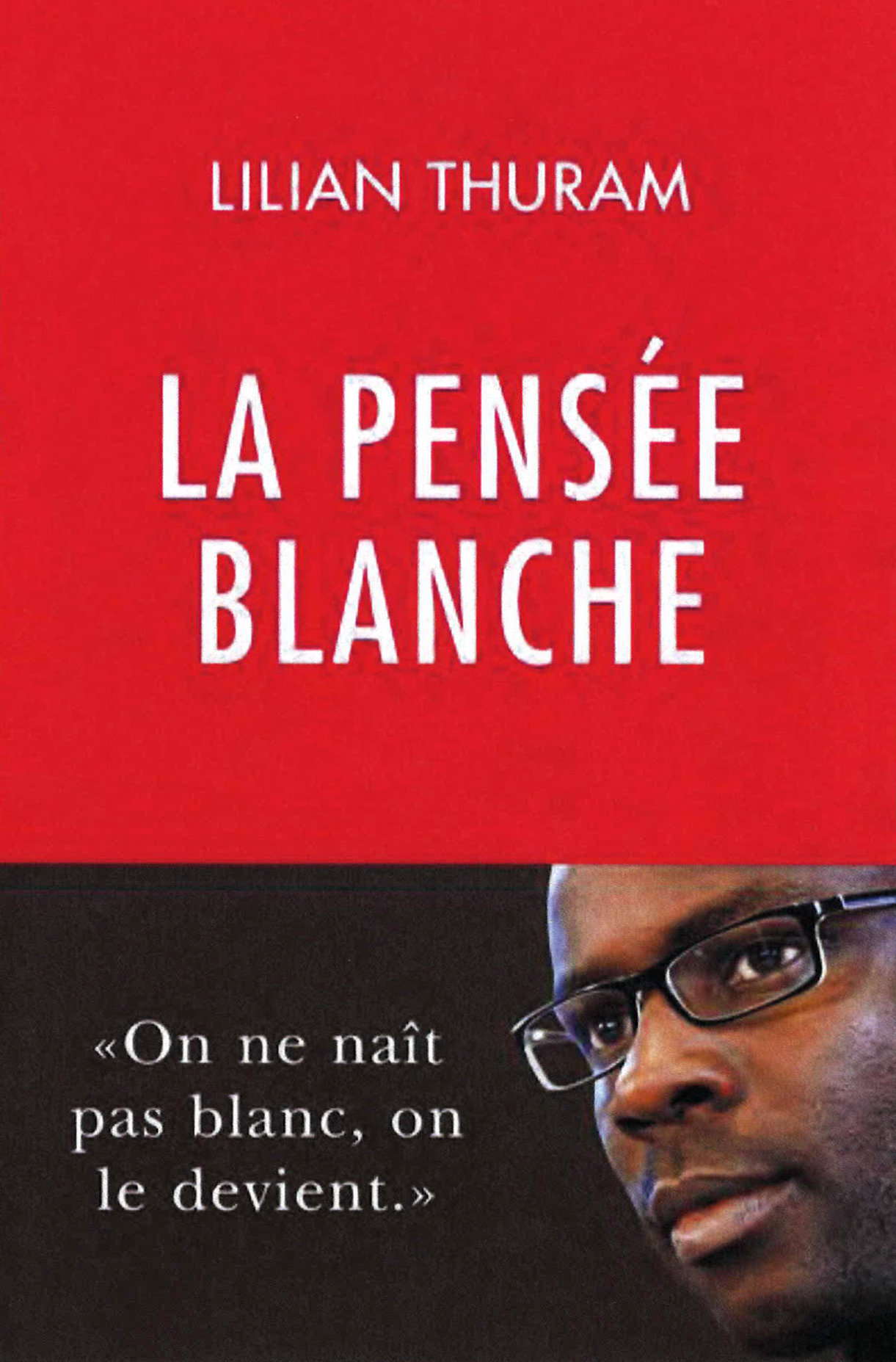

Allmählich wird man der «Pensée blanche» gewahr, die der Weltfussballer Lilian Thuram im Buch «Das weisse Denken» (2022) anhand zahlreicher Beispiele als nahezu unlösbares Problem beschreibt (als Problem der Farbigen und der Weissen) und die – um nur ein weiteres kleines Beispiel zu erwähnen – der französische Schriftsteller Eric Vuillard im Buch «Ein ehrenhafter Angang» (2023) über Frankreichs verlorenen Krieg gegen Vietnam und Indochina in den 1960er-Jahren plastisch schildert.

«La pensée blanche», das weisse Denken von Lilian Thuram, erschienen 2020. Thuram, der als Mitglied der französischen Fussball-Nationalmannschaft berühmt geworden ist, schildert theoretisch und anhand vieler Erlebnisse ein Denken, das – wie er schreibt – sowohl dunkelhäutige wie auch weisshäutige Menschen kaum überwinden könnten. zvg

«La pensée blanche», das weisse Denken von Lilian Thuram, erschienen 2020. Thuram, der als Mitglied der französischen Fussball-Nationalmannschaft berühmt geworden ist, schildert theoretisch und anhand vieler Erlebnisse ein Denken, das – wie er schreibt – sowohl dunkelhäutige wie auch weisshäutige Menschen kaum überwinden könnten. zvg

Es kommt darauf an, wie Viele es wissen

Als Ruedi Strahm in den 1970er-Jahren begann, über die Ausbeutung der sogenannten Dritten Welt durch den Norden und den Westen zu schreiben, prägte er den Satz: Es kommt nicht darauf an, wie viel wir wissen, sondern wie viele es wissen. Die Sensibilisierung ist entscheidend. Plötzlich fällt uns auf, dass etwa die Tapisserien in der 1831 errichteten Villa Morillon bei Bern kolonialistische Szenen beinhalten und eindeutig auf entsprechende Beziehungen Berns etwa zu Brasilien hinweisen. Oder dass die unlängst vom Künstler Ibrahim Mahama mit Jutesäcken zum Transport von Kakaobohnen aus Ghana verhängte Kunsthalle Bern ein Kommentar auch zur Schokolade-Produktion in Bern war. Ebenso wie Szenen im Schauspiel «Lookoftheday» von Bühnen Bern über unseren Umgang mit Kleidungsstücken, der gerade auch Ghanas Hauptstadt Accra in eine textile Müllhalde verwandelt. Wir nehmen wahr, dass viele Villen und Schlösser in ihrer Pracht nicht hätten erbaut werden können ohne das Vermögen, das Patrizier aus ihren Söldnertruppen in Frankreich, Italien, Österreich, den Niederlanden – um nur wenige Beispiele zu nennen – gezogen haben.

Ausschnitt aus einem Vortrag von Bernhard C. Schär 2018, wiedergegeben im Online-Medium «Republik». zvg

Ausschnitt aus einem Vortrag von Bernhard C. Schär 2018, wiedergegeben im Online-Medium «Republik». zvg

Der Röseligarte z’Mailand

Und wir merken, dass ein Lied aus dem Volkslieder-Zyklus «Röseligarte» von Otto von Greyerz die historische Wahrheit ungeschminkt ausdrückt:

«S’wott ab’r ä luschtige Summer gä / di Buebe salbet d’Schue. / Mit Trummle und mit Pfyfe / wie si däm Mailand zue, oihe. // Ach Hansli, blib doch hie, / süsch hani längi Zyt! / Was wosch doch i das Mailand zieh, / das isch ja gar so wit, oihe! // Und wenn das Mailand wyter wär, / vil hundert Stund vo hie. / Mit Trummle und mit Pfyfe / wie jetzt die Buenba zieh. // Wenn’s ab’r e luschtige Summer git, / so blibt kei Bueb mehr bim Schatz, / im Rosegarte z’Mailand / isch no für mänge Platz.»

«Röseligarte», das ist der Friedhof. «Mailand» eine Kriegs-Destination. Und «zieh» steht für den Marsch der Söldner in fremde Dienste. Das Lied beschreibt in knapper Form das Schicksal einer jungen Liebe, traurig, unausweichlich. Die Geliebte bleibt zurück.

Dies alles und noch viel mehr hat Cilgia Rageth mit ihrer Kunstinstallation «Nachdenken über das koloniale Erbe» ausgelöst – von Genf bis St. Gallen, von Basel bis Stampa/Coltura im Bergell, kreuz und quer durch die Schweiz in grossen und kleinen Städten und Dörfern.

Fünfzigmal Begehung möglicher Plätze, fünfzigmal Bewilligungen einholen und Gespräche mit Behörden, fünfzigmal Gesuche um finanzielle Unterstützung, fünfzigmal besinnliche Abende organisieren, fünfzigmal Aufbau der Installation, fünfzigmal präsent sein für den Dialog mit Leuten am Ort, fünfzigmal Abbau der Installation, Flicken und Instandstellen.

Und auch fünfzigmal Aufhängen von Sätzen sowie kleinen Texten, die Besuchende handschriftlich beisteuerten und die schliesslich die riesige Ansammlung von beschämten, anklagenden, wehklagenden Gedanken, Stimmungsberichten, Vorschlägen ausmachen, welche die von der Installation angestossene Partizipation einbrachte. Der vielstimmige Choral, in den auch die Kurzreferate der offiziellen Rednerinnen und Redner einflossen, ist das sichtbare, das lesbare Ergebnis. Doch dieses Ergebnis ist nur die Spitze des Eisbergs. Unter der Wasserlinie liegen die Eindrücke der Besucherinnen und Besucher, die nicht geschrieben haben, die vielleicht erst später zu Gedanken geformt wurden. Und ebenso einzelne Ablehnungen des kolonialen Erbes, warum immer.

Der Start der Installation im Oktober 2020 an der Luisenstrasse 20 in Bern. zvg

Der Start der Installation im Oktober 2020 an der Luisenstrasse 20 in Bern. zvg

Die Rahmenbedingungen der Förderung

Rassismus und Kolonialismus sind eng verbunden. Entsprechend tauchen sie seit einiger Zeit in der Wissenschaft als wichtige Fragestellung auf. Die Begriffe – oft unklar abgegrenzt – werden von Universitäten, Museen, Fachorganisationen thematisiert. Die Thematisierung wird zuweilen verbunden mit der Förderung von Projekten, welche die Themen «Rassismus» und «Kolonialismus» in der Bevölkerung bekanntmachen und breit verankern sollen.

Die Förderung ist oft daran geknüpft, WIE diese Projekte aussehen, WER damit erreicht werden soll, und WAS für thematische Ansätze verfolgt werden. Das ist verdienstvoll. Es hat allerdings den Nachteil, dass Vorhaben, die nicht in den Raster passen, nicht gefördert werden.

Nicht in den Raster passten bisher Projekte wie jenes von Cilgia Rageth:

- Es war zu künstlerisch oder zu wenig künstlerisch.

- Es beruhte auf den falschen oder auf zu wenig plausibilisierten historischen Forschungen.

- Es verfolgte ein zu wenig eindeutiges Ziel, es wandte sich an ein zu ungenau bestimmtes Zielpublikum: uns alle.

- Es belehrte zu wenig und war zu sehr auf Augenhöhe der Besuchenden.

Dabei sind aus meiner Sicht gerade

- die Offenheit des Projekts,

- seine Nicht-Missionierung

- und der Einbezug von Äusserungen unbekannter Menschen,

grosse Stärken. Niemand musste sich mit der installativen Ausstellung auseinandersetzen. Niemand musste in einen Dialog eintreten. Niemand musste den besinnlichen Abend besuchen. Niemand musste eigene Überlegungen formulieren und beisteuern.

Aber wer es tat, öffnete vielleicht auch anderen ein Fenster. Etwa der Lehrer, der 2020 schrieb: «Als Lehrer ertappe ich mich dabei, dass ich von den farbigen Kindern weniger erwarte als von den weissen. Das erschreckt mich. Allmählich wird mir bewusst, woher ich diese Prägung habe. Ich frage mich, wie können wir das ändern.»

Das Erschrecken, das Ändernwollen, das sind Ergebnisse der Auseinandersetzung mit dem Thema. Was daraus folgt, ist offen. Doch ohne die Installation als Informationsangebot und als Einladung, sich selbst zu äussern, gäbe es dies nicht.

Für mich ist dies kulturelle Teilhabe im besten Sinn. Teilhabe – ein sperriges Wort. Es bedeutet, den Menschen Möglichkeiten zu öffnen, selbst zu denken, selbst aktiv zu werden. Genau dies war vielleicht die grösste Stärke von Cilgia Rageths Projekt.

Die 27. Station der Tournee der Installation: März 2023 in Appenzell. zvg

Die 27. Station der Tournee der Installation: März 2023 in Appenzell. zvg

Beschämende Zurückhaltung der öffentlichen Hand an vielen Orten

Die professionellen Kultur-Förderstellen auf Bundesebene, in den Kantonen und Gemeinden, von Firmen und dergleichen haben diese Stärke alles in allem verkannt, nicht gesehen oder nicht sehen wollen.

Um die Installation anzufertigen, die Holzteile zu bemalen, die Kleider zu nähen, die Informationen zu suchen und zu formulieren, mit Fachpersonen zu kommunizieren usw. waren viele, viele Arbeitsstunden nötig. Gratis.

An jedem der 50 Orte, wo die Installation stand, fielen Kosten an (je etwa 10‘000 Franken). Nur ein kleiner Teil war durch öffentliche Beiträge gedeckt. Den grössten Teil der Kosten berappten ungenannte Geldgeberinnen und -geber sowie die Initiantin. Das ging, weil sie nur den Eigenmietwert für ihr Atelier begleichen musste und keinen Lohn bezog.

Die Installation ist nach 49 Stationen in der ganzen Schweiz wieder zu Hause in Bern. zvg

Die Installation ist nach 49 Stationen in der ganzen Schweiz wieder zu Hause in Bern. zvg

Fazit

Was heisst das? Es heisst, dass wer ein Projekt wie das von Cilgia Rageth durchführen will, viererlei braucht:

- die Einsicht in die Notwendigkeit

- den unbedingten Willen

- Zähigkeit und Geduld und Frustrationstoleranz, die Absagen, Rückschläge und dergleichen wegzustecken

- ein beträchtliches Startkapital.

Bedeutet dies, dass man selbstlos sein muss, sozusagen eine Heilige? Nein, denn aus der Begegnung mit den Menschen zieht man immateriellen Gewinn. Aus dem Umgang mit den einzelnen Orten lernt man, was die Vielfalt der Schweiz auch bedeutet. Das Projekt kostet Kraft und es spendet Kraft.

Es wäre schön, wenn die Förderstellen, die das Projekt nicht unterstützen wollten oder nicht unterstützen zu können meinten, den Erfolg zur Kenntnis nähmen. Und wenn sie merken würden: Es gibt mehr Dinge zwischen dem Himmel und der Erde als wir verstehen.

Die eben erschienene Dokumentation bildet dafür eine Blaupause.